李可染与陆俨少属于同时代人,一个生于1907年,一个生于1909年。他们均为山水画家,其作品在拍卖会上都有不俗的表现。有“北李南陆”之誉,说明两者艺术造诣很高,又都与中国美术学院结缘,李可染青年时代受教于这里,陆俨少晚年在此任教。一个重写生;一个重传统,形成了各自的风格。美术界对他们的评价众说纷纭,有人说陆俨少的水平高于李可染,也有人持相反观点。那么,他们的社会价值和史学的意义究竟谁更大呢?

我觉得把他们放在时代的宏观角度进行考察比较,能够看得更清楚。

李可染原名李永顺,江苏徐州人。因为有过上海美专普通师范科的学历,1929年,他越级考上西湖国立艺术院(今中国美术学院)研究部研究生。师从林风眠、法籍油画家克罗多(Andre Claouodot)两位教授,主修西画,同时自习国画和美术史论,是地道的、东西方兼备的“双栖型”画家。1950年,李可染为《人民美术》创刊号撰文《谈中国画的改造》,提出中国画发展的一些创新观点:“我认为改造中国画首要第一条,就是必须挖掘已经堵塞了六七百年的创作源泉。什么是创作源泉?这在古人说是‘造化’,我们现在应当更进一步地说是‘生活’。元明清时期中国画的致命缺点就是堵塞了这个创作的源泉,使作品失去了真实内容。我们现在应先要纠正这个缺点。”

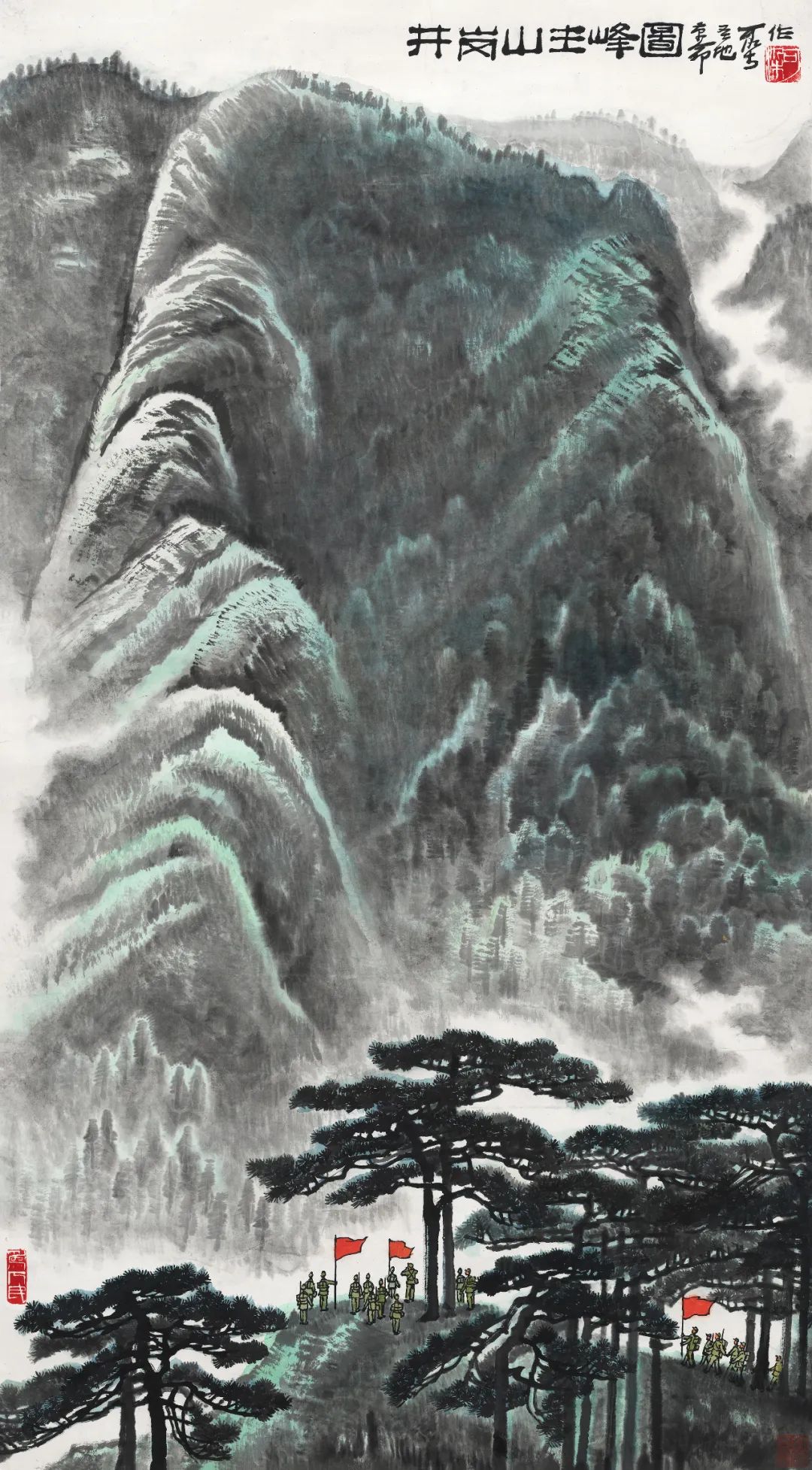

之后,1954年他镌刻了“可贵者胆”“所要者魂”两方印章,这也正是他变革中国画的基本主张。并且身体力行,在同年首次长途写生,历时三月余——这是李可染山水画写生形态的开始。两年后,他再次长途写生,历时8个月,行程数万里,作画近200幅,从对景写生发展到对景创作——这是他山水画革新面貌的提升。其中《鲁迅故乡绍兴城》《万县》《江城朝雾》《嘉定大佛》《峨眉山秋色》《巫峡百步梯》等作品产生了强烈的社会反响。1959年,李可染第三次进行长途写生,主要是桂林写生——这是他山水画面貌的成熟期。回来后,他将这些作品在北京举办“江山如此多娇”水墨山水写生画展,并先后在中国八大城市巡回展出。至此,李可染的山水画完成了他个人战略思想和战术运用,并以鲜明的绘画面貌确立了画坛地位。

与历代的山水画家们不同,李可染用学院派的方法对实景写生,吸收一定的光感和色彩表现,层层叠染,画面丰富、厚重,又不失传统笔墨。我曾经在上海的一次展览会上看到他的许多写生原作。幅面不大,但十分精彩,非常耐看,既有现场感和实景特色,又有大量的艺术加工。比如,李可染前后两次画过四川乐山大佛,相隔20多年,先后发表在《美术》杂志上,应该说两张都很精彩,体现了大佛的气势。前面一幅是正面的,后面一幅是侧面的,但相比较之下,我更喜欢后面这一幅。他将江水压在画面右侧,只露出一小截天空。构图险峻,气魄很大,极其出人意料,但又合乎生活和艺术法则。我去过这个写生地,有类似的角度,但都被他浓缩、强化了,比实景要精彩了很多。这当然与他的艺术修养和很高的审美观念分不开,他主张“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”,通过写生使古老的山水画艺术获得了新的生命。他强调作山水画要从无到有,从有到无,即从单纯到丰富,再由丰富归之于单纯。通过同样写生的这两幅作品,我们也明显看到画家艺术面貌不同时期的不断进步和完善。这一点,十分难能可贵,他有缜密的思考和明确的追求,相比许多画家一辈子在重复自我,甚至倒退的现象,李可染的确了不起。

陆俨少是上海嘉定人。1926年,18岁的陆俨少进入无锡美专,专习中国画,但没满半年就辍学了。一路走来,多年坎坷,1956年任上海中国画院画师,生活稍有转机,又被错划右派。直至1962年被潘天寿看中,兼课于浙江美术学院(今中国美术学院)。在此期间,其绘画个性得以发展,逐渐形成了自己独特的风格。1980年正式调任该院执教,是改革开放后第一届研究生的导师,并兼任浙江画院院长。他读书多,重传统,临摹过大量古人的山水画作品。因此,他极善于发挥毛笔的功效,自然山川的不同变化均以笔尖、笔肚、笔根等的不同运用来表现。他笔下的线条刚柔相济,变化多端,尤以云水之线为其绝活,勾云勾水之间,使画面烟波浩淼、云蒸霞蔚。

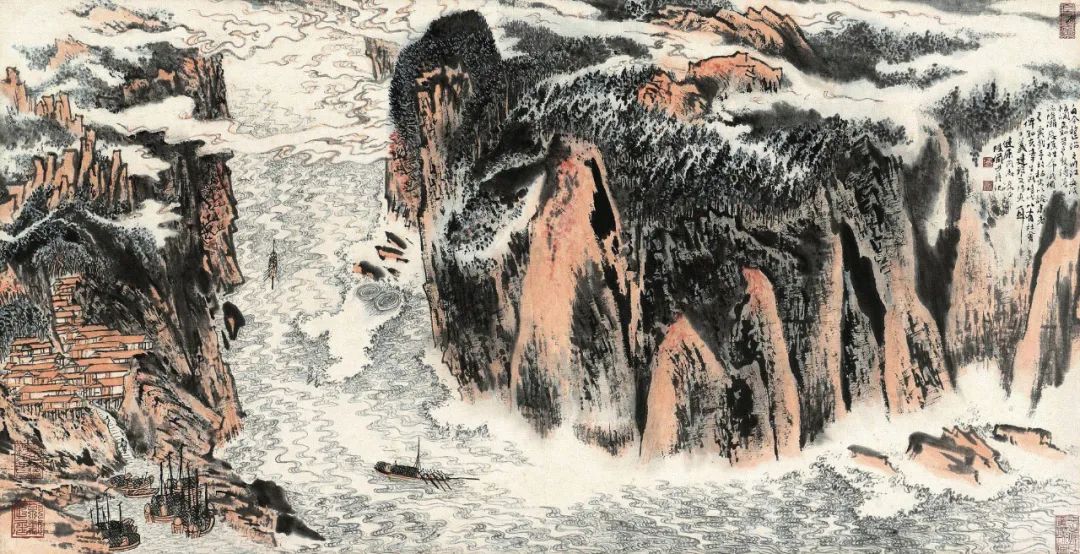

陆俨少《峡江行》纸本设色 68×131cm

与李可染不同,陆俨少从不苦做写生记录,他说:“我外出游历……只用眼睛看……要得山川神气,并记在胸。”他作画无论多大尺幅,也不起草稿,提笔就来,从头到尾,中间不换笔。他的技法十分娴熟,全凭感觉运行。在中国美术学院我曾与他有过几次短暂的接触,他讲得一口“上海普通话”,有儒雅风范。我也曾观摩过他大量的课徒原稿,他对树石、山川、云水等做过大量的画法研究,笔墨确实十分精妙,超过他的大幅作品。

我们选取两位画家的名作进一步解读。

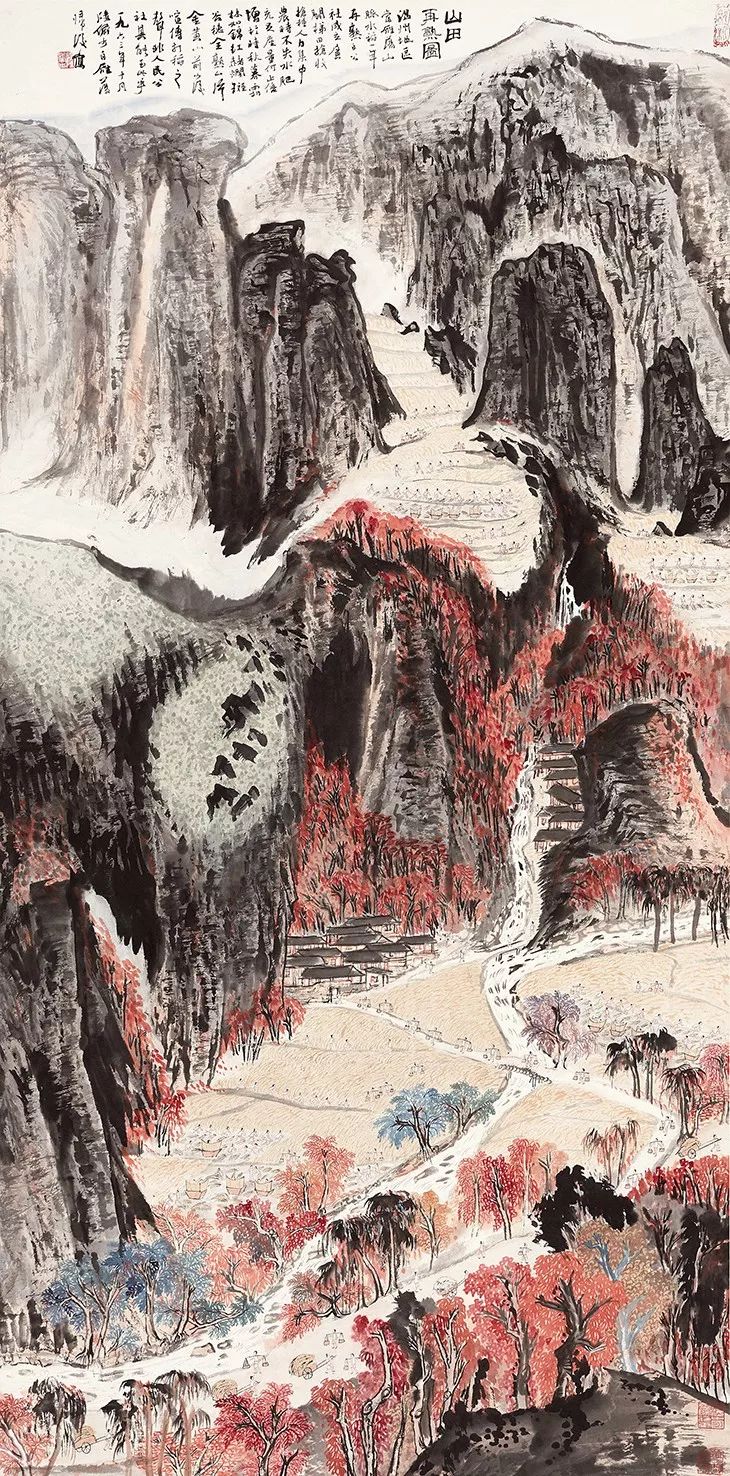

《万山红遍》是李可染的代表作之一,是他的典型风格和画法。作品取毛泽东《沁园春·长沙》之词意,画面构图饱满,气势雄壮豪迈。1964年创作此画时,正处于李可染大量写生后的理性思索时期,他逐渐走向创作的巅峰状态。这幅作品没有简单图解伟人诗词,而把图像的写实描绘变为抒情性的写意表现。经营布局极具气势,以墨作底,朱砂色铺陈整个画面,不同凡响之处便是满目的“红山”,简直红到骨髓,强调“遍”字,并将其推向极致,意境非凡。在他之前,没有人这样画过,可谓大胆创新之举,画面虽红艳,但由于以墨色铺底,并不火气,滋润明亮又富有层次变化,且有景深空间。既有严谨的刻意经营,又不失情感的自然流露,开创了当代山水画独树一帜的艺术风貌和现代性的形式感受。让我们耳目一新,同时代的画家有多人画过同样题材,但均不及李可染的这一幅。

陆俨少一生中画过许多山水画,我认为数他以“长江三峡”为题材的作品最佳。他的过人之处是通过山峦与石头之间的大排比,使画面结构产生间隔和新的组合:或是重山复水层层推远,或是阴阳虚实对比映衬。无论是激流险滩、旋涡飞溅,还是滔滔江河、迂回曲折,其用笔起落有致,线条变化多端,笔墨顿挫有力。最精彩的部分往往是留白虚化的云水,展现出云雾缭绕的青峦意境。山石层层叠叠——或以线条勾之,或计白当黑,墨色酣畅饱满,回环反复,动静虚实相间,极尽线条与墨色变化之能事,可谓十分灵动,气象万千。

继黄宾虹之后,中国当代山水领域有影响力的画家便是李可染与陆俨少,他们有不少精品问世,有很高的学术造诣。值得我们注意的是他们有几个鲜明的共同特点:

1.他们都是学者型画家,有较高的艺术修养和思想境界,并且都有自己的主张和建树,形成属于自己的语言面貌和形式个性。我曾经非常认真地拜读过他们两人的画语录,觉得都十分在理。比如,李可染提出:“中国画家把书法练习作为锻炼笔法的基本功。字和画在表面上看来并不相同,但用笔的肯定有力,刚、柔、虚、实、使、转、运、行等基本规律却是一样。画家掌握了这些,就大大有助创作的表现力。”这更像是画家经过艺术实践讲出来的朴素道理。

陆俨少提出绘画的要诀是“十分功夫:四分读书,三分写字,三分画画”。他还说:“论画学修养,读书可以变化作者的气质,气质的好坏,是学好画的第一要事。气质是创作的一面镜子,直接反映到创作上去。”这些观点非常精辟,我们可以反复咀嚼和回味,从中也可以体会到陆俨少具有文人雅士的学术风范。

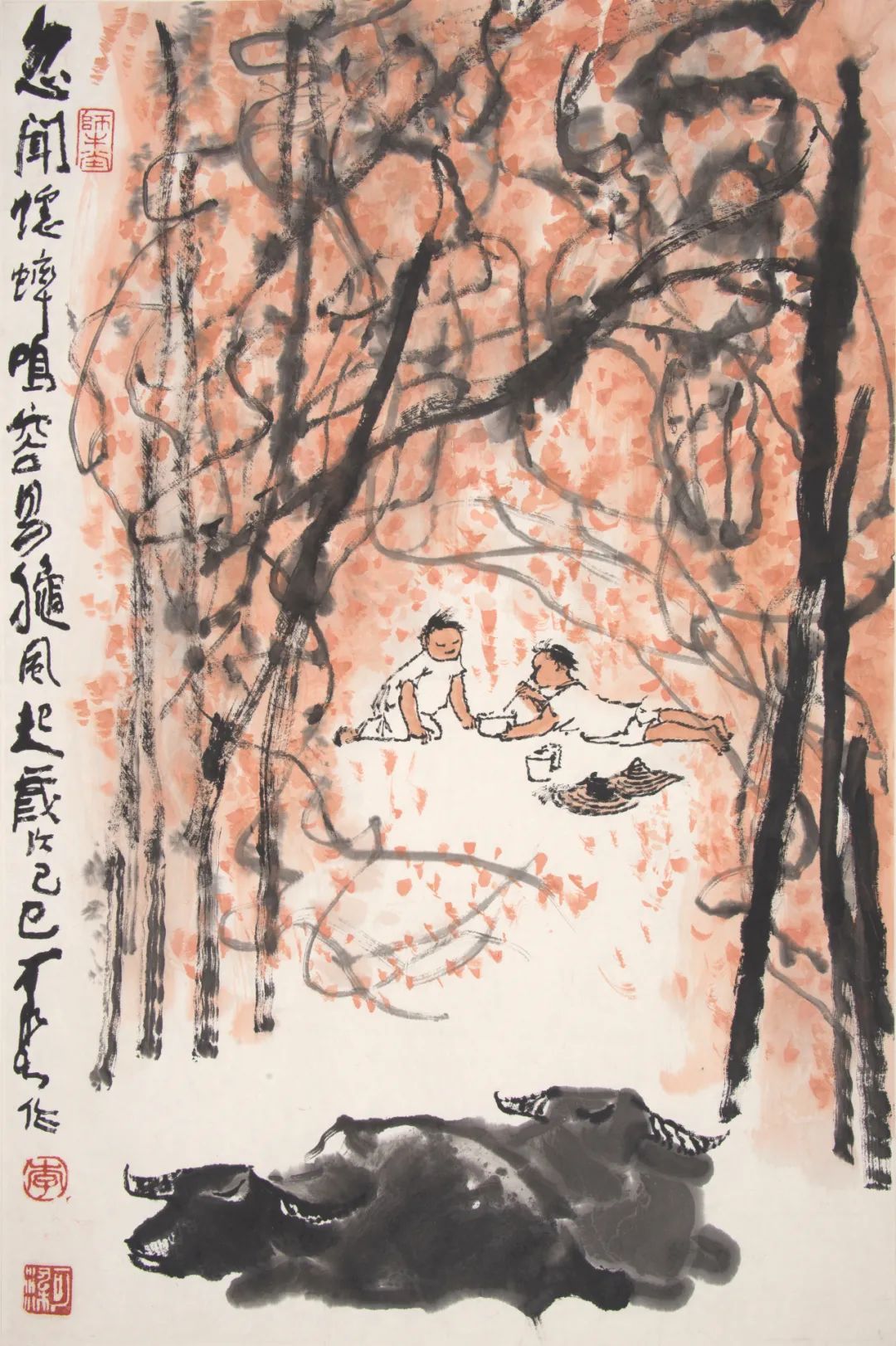

2.他们都涉猎广泛,山水之外都兼作人物、动物等,书法亦独创一格。他们两个都有版画创作的经历。李可染擅长画牛,点景的牧童也很生动,充满生活情趣。他的书法自号“酱当体”,就是民间酱缸和瓦当上粗放的隶书写法,属于典型的“画家字”。陆俨少喜欢画花卉,梅花尤其画得好,他还画过连环画。书法深得米芾真谛,不仅结体优美,而且粗画、细画相间;渴笔、实笔兼施;方笔、圆笔互用,极具“书卷气”。

当然,他们的题款也都很讲究,位置巧妙,落款的趣味与画风完美结合,虽并不是专业书法家,但题在画面上,相得益彰,锦上添花,成为作品一个有机组成部分,两者应该说都有较深的造诣。

3.他们都有很高的绘画悟性和学养才气,两者都强调了画家对身心的修炼、与自然的融合和感悟,都深切体会到了山水画的本质绝不限于纯粹的自然描绘,“超以山水之外,而得以怀抱之中”,反映的是天、地、人三位一体的本质关系。他们强调画面整体气氛,追求气韵生动,都有气魄和超凡脱俗的气质并达到了较高的精神境界。其作品充满了情、思、灵、魄、魂、气,是自然万物与心灵世界的交融、和谐及统一,是客观的主观内化。

4.他们都强调笔墨功夫。这里,我们要纠正一个误区,陆俨少的笔墨当然是好的,但有时我们谈他的传统功夫,就会不自觉地否定李可染的笔墨能力。其实,李可染也是重视传统的,他曾说“笔墨是形成中国画艺术特色的一个重要组成部分。画家有了笔墨功夫,下笔与物象浑然一体,笔墨腴润而苍劲,干笔不枯,湿笔不滑,重墨不浊,淡墨不薄。层层递加,墨越重而画越亮,画不着色而墨分五彩。笔情墨趣,光华照人”。李可染的山水画线条具有金石味,擅用积墨法和罩染法,色墨混染之下,十分厚重、苍劲。我看过两人的作画纪录片,在技法表现上,李可染握笔在笔的根部,行笔速度较慢,作品比较敦厚、饱满;陆俨少握笔较高,行笔速度稍快,墨色变化多端,作品比较空灵、俊朗。

以上四点,我认为两者水平不相上下,达成平手。

李可染与陆俨少虽然气质不同,各有特点,但当格调、笔墨等这些基本面貌和能力都具备的前提下,尤其从史学的角度看,我的观点是,一个画家的社会价值和学术贡献主要是看时代气息和创新精神。如果用这个尺度去衡量,李可染结合传统、西法、自然三者,创造了厚重雄健的“李家山水”,成就显然在陆俨少之上。具体比较如下。

就作画方式上看,李可染以团块为主;陆俨少以线性为主,两者虽各有千秋。但我们深入探究,就从绘画作品的整体水平和绘画构成的几个大元素而言,李可染要胜于陆俨少。我们做进一步具体分析:

1.题材。李可染的山水画题材,往往来自生活中的对象,每张作品都有地域特点,很生动,非常鲜活,多看不厌。陆俨少的山水题材虽有一部分是来自生活感受而作的,但大部分属于主观臆造,有许多题材雷同,比较概念,处理手法也基本一样,我们看过几张后会有似曾相识的感觉。

2.构图。从总体看,李可染的山水画构图比明清山水画更靠近了对象的感性真实,毎幅作品精心推敲,布局在情理之中,又在法度之外,是有进步意义的。他不仅吸收了很多西洋画实景写生构图的长处,而且胸有全局,不是站在某一个固定地点取某一个固定的角度画其眼所仅见,而是全面观察理解以后的综合表现,这也正是山水画的中国传统理念。由于是中西合璧的方法,又从写生中得来,构图变化多端。包括他画的许多牧牛图,构图都十分精美,且幅幅不同。用他自己的话讲“意境高低能否引人入胜,构图关系很大”。而陆俨少作品构图上的处理基本承袭古人,大同小异,形成程式化的样貌,不如李可染讲究和耐看。

3.色彩。李可染早年学过水彩画,根据西洋色彩学大的理念进行处理。从画面的意识上看,李可染的山水画将光引入画面,强调色调感,尤其善于表现山林晨夕间的逆光效果,使作品具有一种徘徊流光的艺术特色。不同的地域,不同的季节有不同的色调,形成了不同凡响的色彩效果。而陆俨少的山水着色比较概念和固定,基本以石青和赭石来为主,这是两种对比的色相,处理不好,容易打架,导致混乱,反而他有些纯水墨的黑白山水小品比他着色的大幅创作更好看。

4.整体。中国近代引进西方美术教育带来的一个好处就是培养学生的整体意识,看世界的“整体”和处理画面的“整体”。李可染是中国山水画家中自觉地利用素描调子来整合画面统一性的画家。他强调画面的大框架,无论色彩、笔墨均服从整体需要,在光影明暗中巧妙把握了画面的整体性,这也许与他早年搞过版画的经历有关。而反观陆俨少的作品,往往局部很精彩,但由于有大量黑白和色彩的强烈对比,画面显得比较琐碎,整体感不及李可染。这是陆俨少的致命弱点,有一种讽刺的说法,他的山水画像“老虎皮”,大大影响了他的学术高度和审美效果。

陆俨少《三峡图》 纸本设色 91.5×354.5cm 1987年 陆俨少艺术院藏(横屏赏析)

以上是我对李可染和陆俨少两位山水画家的一孔之见,之所以将他们放在一起比较,一是他们是南北方的代表人物;二是提倡创新精神。

因为当我们平心静气地考察当下的中国山水画坛,很少有像李可染这样从生活中来,注重写生又不失传统,并有极强创新精神的画家。时下,很多人大量模仿黄宾虹风格,沉湎于笔墨游戏之中,缺少自己的生活感受和语言面貌。即便是到生活中写生,也是摆摆花架子,其作品大都概念化,没有深入挖掘,缺乏新意和深刻性,这需要我们警惕。20世纪五六十年代曾经涌现许多优秀的山水画家,包括钱松喦、傅抱石、贺天健、亚明、关山月、魏紫熙、宋文治等一大批耳熟能详的名字,都有创新意识和时代气息,并不少佳作问世。但随着他们的谢世,今天在山水画坛上的佼佼者凤毛麟角,在我们脑海中报不出几个真正有建树的中国山水画家的名字。在这个领域里既没有“高原”,更谈不上有“高峰”,与我们泱泱大国的主体文化精神并不匹配。

因此,我认为,作为艺术门类,不仅是山水画,在整个绘画学科里,“创新”是一个基本的原则,是画家永远的课题。前人的图式只属于前人,如果一味重复过去是没有出路的。创新的难度在于既要符合绘画传统精神和法度的基本原则,又不能墨守成规,需要画家的修养、功力、才气等,李可染的可贵之处和价值正在于此。

事实上,在中国绘画的历史长河里,山水画经过上千年的创造和发展是传统之大宗,这一画科比人物、花鸟都要成熟,成为技法最完备、成就最高,同时也最能代表中华民族精神的艺术形式。中国山水画所呈现的图像意义,实际上是一部中国思想史,是“天人合一”的中国文化在绘画领域的外化表达。尽管如此,它还有很大的发展空间。比如,在构思立意、色彩布局、构图谋划、形式感受、透视规律、空间拓展、意境提升……还有很大的挖掘余地。包括对民间艺术、西洋画等的吸收、材质的革新等,尤其是时代性、创新性等方面都大有文章可做。

李可染以中国传统看自然的审美和笔墨技巧,并吸收了许多西画实景写生的创作方法,两者巧妙结合,使其走出了一条新路子,这对我们是有极大的启示意义。当然,创新不是简单的一句口号,要真正做到,的确非常难。

继李可染和陆俨少之后,中国山水画的道路怎么走?这是摆在山水画家面前一个严肃的问号,需要认真反思,也正是我写这篇评论初衷所在。

关键词:

本网仅为发布的内容提供存储空间,不对发表、转载的内容提供任何形式的保证。凡本网注明“来源:XXXXX”的作品,均转载自其它媒体,著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处

我们尊重并感谢每一位作者,均已注明文章来源和作者。如因作品内容、版权或其它问题,请及时与我们联系,联系邮箱:service@qeerd.com,投稿邮箱:tougao@qeerd.com

北京网站建设公司—企迪建站专注网站建设16年,是一家以网站建设、移动客户端开发、互联网应用系统开发、SEO优化、网络整合营销等业务为主的互联网信息技术服务企业。

西安铁路职业技术学院学前教育专业师资力量雄厚,现有专职教师67人,其中教授4人,副教授22人,讲师37人, 具有研究生学历教师占40%以上,其中有7名海外留学人员,并聘请10多名具有丰富实践经验、副高以上职称的兼职教师,形成了一支实力较强、结构合理、专兼结合、朝气蓬勃,适应高等职业技术教育的师资队伍。

中国资本观察网是中国首家专注于资本市场新闻与投资理财资讯的财经全媒体,为您提供7X24小时的财经资讯,汇聚上市公司、基金、证券、银行、保险、新三板、互联网金融等财经方面的综合信息。

著名财经评论员,中国民营经济研究会理事,华中科技大学业界专业导师,中南财经政法大学兼职教授

上一篇:

书画体制之外……|吴川淮专栏

寻求报道:logan@qidiwang.com商务合作:logan@qidiwang.com

求职应聘:logan@qidiwang.com市场合作:logan@qidiwang.com

企迪网24小时热线电话:029-89258148(工作时间:周一至周五 9:30-18:30)

总部:北京市顺义区旭辉空港中心A座十层 | 西安:西安市长安区府东一路风憬天下2期17号一单元楼1703室

工信部ICP备案号:陕ICP备17012874号-57 | 广播电视节目制作许可证:(陕)字第01864号 | 增值电信业务经营许可证:京B2-20181217 | 陕公网安备:61011602000585号

版权所有:北京企迪信息技术有限公司&北京企迪信息技术有限公司西安分公司